Русские народные праздники и обряды. Беседа в начальной школе на тему: Зимние праздники Зимние народные гуляния на руси

Юлия Воронянская

Тема :

«Народные праздники на Руси »

Здоровье сберегающие технологии :

Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Технологии эстетической направленности

Подвижные и спортивные игры

Технологии музыкального воздействия

Образовательные области :

Социально-коммуникативное развитие,

Познавательное развитие,

Речевое развитие,

Художественно-эстетическое развитие

Цель :

Приобщение детей к традиционной культуре, создание условий для формирования интереса к традициям, обычаям родного народа .

Задачи :

Образовательные

Познакомить детей с традициями празднования Дня Покрова Пресвятой Богородицы, Рождества, Масленицы, Ивана Купала, с народными приметами , обрядами.

Развивающие

Развивать память, мышление, воссоздающее воображение (умение мысленно представить себе времена и условия жизни общества в древней Руси ,интерес к народной культуре , потребность в получении информации.

Формирование навыков общения с культурным наследием.

Воспитательные

Воспитание нравственных качеств, любви к родному краю, народному искусству , к народным играм .

Предварительная работа :

изучение наизусть колядок, стихов о народных праздниках , пословиц,частушек, народных примет .

Возраст : дети подготовительной группы 5-6 лет

Материалы и оборудование :

свеча,звезда,соломенное чучело,зеленое покрывало,календарь,подарки колядующим.

1. Организазационный момент.

Воспитатель :

Здравствуйте,гости дорогие. Рады видеть Вас у себя в гостях.

"Для дорогого гостя и ворота настеж".

Дети входят (по 3 чел) под рус. нар. мелодию. Выстраиваются полукругом.

Воспитатель : Ребята сегодня к нам пришло много гостей,а давайте с ними поздороваемся,как в древности с поклоном.

2. Вступительное слово.

Воспитатель : Наши предки любили и умели веселиться. Русские люди любили и любят праздники . Любили угостить гостей сытно и вкусно. Говорили : «Угощайтесь, чем Бог послал» , «Не красна изба углами, а красна пирогами» ,

Пели песни, плясали. А вы, ребята, любите праздники ? А почему? А какие вы знаете праздники ?

Дети : Да. Праздники волшебные и веселые . Новый год, Рождество, Пасха…

Воспитатель : Молодцы, вы знаете много праздников , которые известны со времен наших предков. Как вы думаете, кто такие предки?

Дети : Предки – это те люди, которые жили до нас.

Воспитатель : Наши предки – русские люди,они жили на Руси – всегда почитали праздники , но праздновали их иначе , не как мы, современные люди. А хотите узнать, как?

Дети : Да.

Воспитатель : Тогда давайте отправимся с вами на экскурсию в прошлое. Вы спросите, как? На волшебных санях. Садитесь,отправляемся назад в прошлое. Поехали! (Музыка)

На ИД зима на Руси .

3. Беседа о Рождестве.

И вот ребята мы с Вами и с нашими гостями оказались в Древней Руси . Русские люди всегда умели хорошо работать и хорошо веселится. Много разных праздников у них было и делились они на великие, средние и малые. Одни отмечались ежегодно и в одни и те же дни, другие – ежегодно, но в разные числа месяца. Среди этих праздников народ выделял самые великие и любимые. А чтобы мы в них не запутались,создадим свой календарь древних праздников .

Воспитатель : Скажите,а с какого времени года у нас сейчас начинается год (Зимы) .Правильно. И наши предки год начинали зимой. И самый любимый и известный праздник зимы это Рождество .

А почему этот праздник так называется ? (Ответы детей) .

(Выключается верхний свет, зажигаются свечи, звучит тихая музыка. Горит свеча. .)

Воспитатель : Рождество - это религиозный праздник . Само слово Рождество говорит о том, что кто - то родился. Рождение ребенка – это всегда благая весть. По библейской легенде 7 января у Пресвятой Девы Марии в городе Вифлееме родился Иисус Христос – Сын Божий.

Весть о рождении Иисуса разнесли небесные ангелы. На небе появилась Вифлеемская звезда. Рождество - праздник верующих в Христа . Это ожидание счастья, мира, домашнего тепла и семейного согласия.

А вы знаете другие традиции этого праздника ? (ответы детей)

Воспитатель : Правильно, это подарки близким и друзьям; открытки, сладости, сувениры.

Воспитатель : Наши дедушки и бабушки очень любят этот праздник - Рождество Христово. Называют его еще зимние святки. Святки - это от слова «святой» . В этот праздник славили , хвалили, прославляли Христа, Новый год, будущий урожай. Парни и девушки рядились в животных : козу, медведя, в нечистую силу : Бабу-Ягу, кикимору и др. Группами они ходили по домам , поздравляли с праздником , желали наилучшего специальными песенками - колядками.

4. Восприятие фольклора.

Воспитатель :(Стук в дверь. Дети подготовительной группы поют коляки ).

Воспитатель : Колядующие непременно получают что-то съедобное : сладости, орехи и особые обрядовые печенья, их называли козули – их обязательно готовили в каждом доме на этот случай. Эти фигурки из теста надо съесть тут же, загадав желание.

Воспитатель : Итак,ребята, какой праздник на Руси праздновали зимой ? Как его праздновали ?

Вот как весело праздновали . Рождество. Давайте отметим на нашем календаре зимний праздник Рождество .

Воспитатель : А какое время года наступает после зимы (Весна)

5. Беседа о Масленице.

Кто знает какой праздник праздновали в конце зимы и в начале весны (Масленица)

Масленицу называли широкой, веселой. (Просмотр презентации)

Масленица - праздник проводов зимы и встречи весны. Масленица названа так потому, что русские люди до Поста ели коровье масло, на котором жарились блины, оладьи, лепешки. А блин похож на солнце. Солнце-символ окончания зимы. С чем их только не ели : с маслом, с медом. Праздновали Масленицу 7 дней . Все дни, всю неделю люди веселились, смеялись, пели песни, гуляли, ходили в гости. В последний день недели, в воскресенье люди друг у друга просили прощения. А чучело, сделанное из соломы (Показ чучела) выносили на улицу и сжигали – так расставались со всем плохим, со всеми бедами, трудностями. Во время сжигания чучела люди пели песни,веселились.

А вы любите веселится?

Тогда давайте сыграем в русскую народную игру "Гори,гори ясно"

Количество игроков : четное

Дополнительно : нет

Играющие выстраиваются парами друг за другом - в колонку. Игроки берутся за руки и поднимают их вверх, образуя «ворота» . Последняя пара проходит «под воротами» и становится впереди, за ней идет следующая пара. «Горящий» становится впереди, шагов на 5-6 от первой пары, спиной к ним. Все участники поют или приговаривают :

Гори, гори ясно,

Чтобы не погасло!

Глянь на небо,

Птички летят,

Колокольчики звенят :

Дин-дон, дин-дон,

Выбегай скорее вон!

По окончании песенки двое играющих, оказавшись впереди, разбегаются в разные стороны, остальные хором кричат :

Раз, два, не воронь,

А беги, как огонь!

«Горящий» старается догнать бегущих . Если игрокам удается взять друг друга за руки, прежде чем одного из них поймает «горящий» ,то они встают впереди колонны, а «горящий» опять ловит, т. е. «горит» . А если «горящий» поймает одного из бегающих, то он встает с ним, а водит игрок, оставшийся без пары.

Воспитатель : Итак,ребята, какой праздник на Руси праздновали весой ? Как его праздновали ?

Воспитатель :А на календаре отметим еще один народный праздник "Масленицу"

Воспитатель : Становится теплее и мы с Вами выходим из саней на зеленую полянку. После весны наступило какое время года (Лето)

7. Рассказ о празднике "Ивана-Купала"

Воспитатель :Летом наши предки почетали праздник Ивана-Купала . (Просмотр презентации) Купала- древнейший праздник благодарения солнца , зрелости лета и зеленого покоса. Название праздника "Иван Купала" пошло от слов - погружать в воду.

Поэтому в этот день обливают друг друга водой, купаются в реке,разводят костры,поют песни,гадают,водит хороводы.

8. Хоровод. Вот и мы с Вами станем в хоровод.

Хоровод «Ивана Купала» "Капуста

Воспитатель : Итак,ребята, какой праздник на Руси праздновали летом ? Как его праздновали ?

Воспитатель : Продолжаем составлять наш календарь народных праздников . Лето-Ивана Купала.

Воспитатель. После лета наступает осень.

9. Рассказ об осенних праздниках .

Осенью на Руси отмечали праздник Покрова Пресвятой Богородицы,14 октября. Это очень почитаемый праздник на Руси . Ведь Богородицу считают покровительницей земли русской, нашей заступницей и помощницей. В народе этот день считали встречей осени с зимой. Назвали этот праздник Покрова от слова "Покрывать",потому что в этот период земля покрывалась с первым снегом, как покрывалом. Примерно с этих дней начинали топить в избах, скот больше не выгоняли на пастбище, завершали все полевые и огородные работы, начинали работать пряхи и ткачихи.

На Руси праздник Покрова издавна связывали с началом зимы и посвящали ему поговорки : «На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается» , «На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима»

С 14 октября начинались осенние покровские ярмарки, веселые, обильные, яркие. Здесь можно было увидеть все, чем земля отблагодарила людей за тяжелый труд. Шла бойкая торговля овощами, фруктами, хлебом, медом и другими товарами. Свое мастерство показывали народные умельцы

На Покров в деревнях до утра играла гармошка, а парни и девушки ходили гурьбой по улице и распевали веселые разудалые частушки.

10. Частушки.

Наши дети тоже с удовольствием их поют. (Частушки)

Воспитатель : Итак,ребята, какой праздник на Руси праздновали осенью ? Как его праздновали ?

Воспитатель :Вот и завершается наш календарь. Осенью- праздник Покрова . И нам пора прощаться. А календарь праздников мы обязательно будем пополнять новыми праздниками , с которыми дальше будем знакомится на занятиях . Досвидания.

Список литературы.

Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры : Программа. Учебно – методическое пособие. –

2 – е изд., перераб. Т доп. – СПб.: Детство – Пресс, 2002.

Карпенко М. Т. Сборник загадок. М.: Просвещение, 2986.

Умели русские люди работать, умели и отдыхать. Следуя принципу: «Делу - время, потехе - час», крестьяне отдыхали в основном в праздничные дни. Что такое праздник? Русское слово «праздник» происходит от древнеславянского «праздь», означающего «отдых, безделье».

Какие же праздники почитали на Руси? Долгое время в деревнях жили тремя календарями. Первый - природный, земледельческий, связанный со сменой времён года. Второй - языческий, дохристианских времён, так же, как земледельческий, соотносился с явлениями природы. Третий, самый поздний календарь - христианский, православный, в котором только великих праздников, не считая Пасхи, - двенадцать. В древности главным зимним праздником считалось Рождество. На Русь праздник Рождества пришёл вместе с христианством в X в. и слился с зимним древнеславянским праздником - святками, или колядой.

Время этого праздника для древних славян имело важное хозяйственное значение. Заканчивались зимние работы, наступала полоса деятельной подготовки к весне. Неудивительно, что люди радовались долгожданному отдыху. Да и сама природа располагала к этому: веселей светило солнце, начинали прибывать дни. День 25 декабря в календаре наших предков назывался днём Спиридона-солнцеворота. По поверьям славян, в ночь рождения нового солнца сходили на землю духи предков, которые назывались «святыми», или «святками».

Славянские святки были праздником многодневным. Начинались они с конца декабря и продолжались всю первую неделю января.

На святки запрещалось ссориться, сквернословить, упоминать о смерти, совершать предосудительные поступки. Все обязаны были делать друг другу только приятное. Вечер накануне Рождества известен под именем сочельника, или сочевника, соблюдением обряда которого люди как бы приготавливались к самому Рождеству. В этот день было принято поститься до позднего вечера, до появления первой звезды, в память звезды Вифлеемской. И как только на небе загоралась вечерняя заря, семья усаживалась за стол. В сочельник крестники шли навещать своих крёстных отцов и матерей, поздравляли их с праздником, при этом несли им кутью, пироги. Те, в свою очередь, угощали крестников и дарили им деньги.

Сочельник - это праздник скромный, тихий, проходящий за столом, в благовоспитанной беседе и заканчивающийся очень рано.

А наутро начинался совсем другой праздник - шумный и весёлый. Начинали его дети. Они ходили от дома к дому со звездою, вертепом и распевали стихи во славу Христа. Звезда величиною в аршин делалась из бумаги, раскрашивалась красками и освещалась изнутри свечой. Мальчики, которым чаще всего доверялось нести звезду, для важности вертели звездой во все стороны. Вертеп - двухъярусный ящик, в котором деревянные фигуры изображали сценки, связанные с рождением Христа. Нетрудно догадаться, что хождение со звездой - это напоминание о Вифлеемской звезде, славление - пение во славу Христа, а вертеп - театр марионеток.

За своё пение славелыцики получали разные подарки, чаще всего пироги да деньги. Для сбора пирогов один из славелыци- ков косил кузов, а для денег предназначалась тарелка. Около полудня начиналось славление у взрослых. В старину в этом участвовали все сословия.

Святки не обходились без участия ряженых. Игры ряженых - древняя русская скоморошья забава. Ряженые заходили в избы и веселились, как могли: дурачились, разыгрывали целые представления.

Распространённым святочным обрядом было и колядование - отзвук древнего праздника Коляды.

Колядки - особые рождественские песенки. Содержание их было традиционным - славление хозяина, пожелание его семье и дому благополучия и процветания. За коляду полагалось вознаграждение - что-нибудь вкусненькое. Если же хозяин был скуповат и ничего не давал, или давал мало, то рисковал услышать такое пожелание:

«На Новый год осиновый гроб,

Кол на могилу, ободрану кобылу!»

Любимейшее святочное развлечение - гадание. Породило гадание стремление людей как-то предвидеть будущее и даже магически повлиять на него. В языческую пору гадание носило чисто хозяйственный характер - об урожае да приплоде скота, о здоровье родных и близких. Приносили на святки в избу сноп пшеничный или охапку сена и зубами вытаскивали соломинку да травинку. Полный колос предвещал хороший урожай, а длинная травинка - хороший сенокос.

С годами интерес к гаданию сохранила только молодёжь, особенно девушки. Давно забыто всё языческое да магическое, что включал в себя обряд, а из обломков родились праздничные потехи. Но почему хороша для гадания именно эта пора? Народная легенда говорит: «В ночь под Новый год бесчисленные сонмы бесов выходят из преисподней и расхаживают по земле, пугая весь крещёный народ. От неё, от силы нечистой, и можно было вызнать свою судьбу». На святках взрослые девицы ворожили:

Выйдут ли сей год замуж? В глухую ночь, когда крепко спят все домочадцы, гадальщицы, при соблюдении строжайшей тишины, приносят в избу петуха. Если он пойдёт к столу, значит, девушка выйдет замуж, а если петух будет ретироваться из избы, то она останется ещё в девицах.

Девушки тихомолком отправлялись в гусятник и в темноте ловили птицу: если попадет в руки самец, значит девушка выйдет замуж, если самка - останется ещё в девичестве.

Холостой или вдовец? Девушки тайно выходили из дому к тыну или изгороди, и, обхватив её обеими руками, начинали перебирать одной рукой каждую тынину, приговаривая тихо: «Холостой, вдовец, холостой, вдовец». Если тын кончится названием холостого, то, значит, за такого и выйдет девушка.

В какой стороне живёт суженый? «За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали». В какую сторону покажет конец башмака, там и живёт суженый.

Чтобы узнать свою судьбу, «ярый воск топили». По образовавшимся фигурам судили о своем жребии: похоже на церковь- к венчанию, а коль яма или пещера - жди смерти.

Самым распространённым было подблюдное гадание. Девушки, сложив свои кольца в блюдо и накрыв его платком, «пели в лад песенки подблюдны». После песни блюдо встряхивали, а гадальщица наугад вытаскивала одно из колец. К его хозяйке и относилось содержание этой песни, предсказывающее судьбу.

Самым интересным, но и самым страшным было гадание с зеркалом и свечой. Девушка смотрела сквозь пламень свечи в зеркало и ей могло привидеться что-то.

Гадать можно было в течение Святок, то есть до Богоявления, или Крещения. Праздник Крещения, отмечаемый 19 января, один из великих праздников православной церкви. Установлен в память крещения Иисуса Христа пророком Иоанном Предтечей.

На пороге весны в деревнях отмечали весёлый праздник - Масленицу . Известна она с языческих времён как праздник проводов зимы и встречи весны. Первоначальным названием Масленицы было «мясопуст». Позже стали называть масленичную неделю «сырной», или просто Масленицей. Название «Масленица» не случайно. В последнюю неделю перед постом не разрешалось есть мясо, но молочные продукты, в том числе масло, которым обильно поливали блины, - главное праздничное блюдо, ещё не были под запретом.

Как всякое событие, связанное с Пасхой - главным событием года христианина, Масленица не имеет точного календарного прикрепления, а является неделей, предшествующей Великому посту.

Каждый день на масленичной неделе имел своё название, за каждым днём были закреплены свои собственные определенные действия, правила поведения, обряды. Понедельник назывался встреча, вторник - заигрыш, среда - лакомка, четверг - разгул, четверок широкий, пятница - тёщины вечёрки, суббота - золовкины посиделки, воскресенье - прощёный день, проводы.

Вся же неделя, помимо официальных названий, в народе именовалась: «Честная, широкая, весёлая, барыня-масленица, госпожа-масленица».

В воскресенье перед масленицей отец молодой жены, взяв с собой угощение (чаще всего пироги), ехал к сватам и просил отпустить зятя с женой к нему в гости. Приглашал также и сватов вместе со всем семейством. Обычно молодые приезжали в пятницу, вся деревня ждала их приезда. Тёще полагалось ухаживать за зятем, она готовила самые лучшие блюда и, конечно, пекла блины. Поэтому именно масленичная пятница и имеет название «тёщиных вечёрок». На следующий день гостей принимала золовка, то есть сестра мужа. Одним из основных действ, связанных с праздником, были встреча и проводы Масленицы. К четвергу «сырной» недели делали куклу из соломы в виде женщины. Наряд для Масленицы либо покупали вскладчину, либо одевали в обноски. Чучело со смехом и прибаутками возили по всей деревне.

Самым распространённым видом проводов было зажигание костров. Вечером в воскресенье масленичное шествие выходило на озимь, где Масленицу сжигали на костре. У масленичного костра собирался весь народ. Звучали песни, прибаутки, шутки. Подбрасывая солому в огонь, повторяли: «Масленица, прощай! А на тот год опять приезжай».

Одним из масленичных обычаев было катание молодожёнов с ледяной горы. На катание молодые приезжали в своих лучших нарядах. Каждый молодой муж обязан был прокатить свою жену с горки. Всё это сопровождалось поцелуями и поклонами. Развеселившаяся молодёжь часто задерживала санки, и тогда супружеская пара должна была откупиться определённым количеством прилюдных поцелуев.

Катание с гор - вообще одно из любимых масленичных развлечений. Катались, начиная с понедельника, не только молодожёны, но и дети. Ледяные горки украшали ёлками, вешали Фонарики, даже ставили по бокам ледяные статуи.

С четверга катание с горок сменялось катанием на лошадях. Катались на тройках с бубенцами, наперегонки и просто так.

Более суровыми развлечениями были кулачные бои. Бились и один на один, и стенка на стенку. Бои проходили на льду замёрзших рек. Велись бои беспощадно, азартно, иногда оканчиваясь увечьями и даже смертью.

Одним из действ масленичной недели было «взятие снежного городка». За неделю до масленицы мальчишки строили из снега городок, придавая ему всевозможный вид. Далее выбирается городничий, обязанный защищать город от нападения Масленицы. Брали города в последний день Масленицы, ставя целью завладеть флагом на городе и самим городничим.

Последний день Масленицы - прощёное воскресенье. В этот день просят прощения не только у живых, но и у мёртвых. Вечером в этот день ходят в баню и очищенными вступают в Великий пост.

Во время Великого поста отмечался праздник Благовещенья. По церковному преданию, в день 7 апреля Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил, что у неё должен родиться чудесным образом зачатый сын. Считается, что в этот день благословляется земля и всё живое на ней. Несмотря на строгий пост, в этот день разрешалось есть рыбу.

Каждую весну христиане всего мира празднуют Пасху, Светлое Воскресение Христово, старейшее и известнейшее из христианских церковных торжеств. Основные пасхальные обряды известны всем: крашение яиц, печение куличей. Для верующего человека Пасха связана ещё и с всенощным бдением, крестным ходом и христосованием. Христосование заключается в обмене поцелуями при произнесении пасхального приветствия: «Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!».

Для христианина Пасха - главный и торжественнейший праздник года, праздник воскресения Иисуса Христа, принявшего мученическую смерть на кресте.

Подвижность дня празднования Пасхи приводит к тому, что каждый год изменяется день событий непосредственно связанных с пасхальным циклом, изменяется дата начала Великого поста и Троицы.

Муратова Марина Анатольевна

Должность:

воспитатель монтессори группы

Учебное заведение:

МБДОУ "ЦРР - д/с №1 "Ромашка"

Населённый пункт:

Приморский край Спасский район с. Спасское

Наименование материала:

Методическая разработка

Тема:

проект "Народные праздники на Руси"

Дата публикации:

05.01.2019

Раздел:

дошкольное образование

Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение

«Центр развития ребёнка - детский сад №1 «Ромашка»

села Спасское Приморского края.

Информационно - творческий

«Народные праздники на Руси»

Подготовила: Муратова Марина Анатольевна,

воспитатель Монтессори группы

с. Спасское

Введение

В каждой стране есть общие для всех государственные праздники, но у

каждого народа есть свои праздники, которые пришли из глубины веков.

Народные праздники России, самые любимые и известные - это, без всякого

сомнения, снежное и морозное Рождество, ранневесенняя Масленица,

указывающая дорогу весенним и солнечным дням, светоносное торжество

Пасхи, весенне-летняя Троица и солнечный радужный день Ивана Купалы.

Все они, кроме Пасхи, взаимосвязаны с миром природы, с ее оживанием,

расцветанием, сажанием и собиранием щедрого урожая. В праздники людям

особенно ярко присуще своеобразное мировосприятие, чувство полноты

жизни. Все без исключения народные праздники России наполнены

традициями, ритуалами, обрядами.

Праздники в русской деревне прошлого составляли важную сторону

общественной и семейной жизни. Крестьяне даже говорили: «Мы целый год

трудимся для праздника». Праздник религиозным сознанием людей

воспринимался как нечто священное, противоположное будням -

повседневной жизни. Если будни осмыслялись как время, в которое человек

должен заниматься мирскими делами, добывая хлеб насущный, то праздник

понимался как время слияния с божественным и приобщения к сакральным

ценностям общины, ее священной истории. Прежде всего, праздник считался

обязательным для всех членов деревенской общины, достигших зрелого

возраста. Дети, старики, калеки, старые девы, больные на праздник не

допускались, так как одни еще не достигли возраста понимания сакральных

ценностей, а другие уже находятся на грани между миром живых и миром

мертвых, третьи не исполнили своего предназначения на земле - не

вступили в брак. Праздник предполагал также полную свободу от всякой

работы. В этот день запрещалось пахать, косить, жать, шить, убирать избу,

колоть дрова, прясть, ткать, то есть выполнять всю повседневную

крестьянскую работу. Праздник обязывал людей нарядно одеваться, для

разговора выбирать темы приятные, радостные, иначе вести себя: быть

веселым, приветливым, гостеприимным.

Характерной чертой праздника было многолюдье. Тихое в будни село

заполнялось зваными и незваными гостями - нищими, странниками,

богомольцами, каликами перехожими, вожаками с медведями,

балаганщиками, раешниками, кукольниками, ярмарочными торговцами,

коробейниками. Праздник воспринимался как день преображения деревни,

дома, человека. К лицам, нарушавшим правила праздничного дня,

применялись жесткие меры: от денежного штрафа, битья плетьми до полного

изгнания из деревенского сообщества. В русской деревне все праздники

включались в единую многоступенчатую последовательность. Они

справлялись из года в год, из века в век в определенном порядке,

установленном традицией. Среди них был главный праздник, обладавший, с

точки зрения крестьян, наибольшей сакральной силой, - Пасха. Праздники

великие: Рождество, Троица, масленица, Иванов и Петров дни и малые

праздники, еще их называли полупраздники, были связаны с началом разного

рода крестьянских работ: первый день сева зерновых, заготовка на зиму

капусты и другие. К праздникам, не связанным с церковной традицией,

относились святки, масленица, заветные праздники - в память о каком-либо

деревенском событии, чаще трагическом, в надежде умилостивить природу,

божество, а также различные мужские, женские и молодежные праздники.

Актуальность.

В настоящее время назрела необходимость обращения к истокам народной

культуры. Традиции, существовавшие в старину, забылись новым

поколением. Поэтому важно познакомить с ними детей, приобщить к истокам

народной культуры. Праздник, особенно народный, помогает детям выразить

свои чувства в музыке, познакомить с новыми произведениями

художественной литературы, проявить себя в продуктивной деятельности,

даёт детям новые впечатления. Основная направленность праздников –

воспитание моральных и нравственных качеств ребёнка

Паспорт проекта.

Вид проекта: информационно-творческий, групповой.

Возраст детей: дети 5 – 7 лет.

Участники проекта: дети, воспитатели группы, родители.

Продолжительность: долгосрочный

Цель: Приобщение детей к истокам народной культуры, знакомство с

народными праздниками.

Задачи:

Продолжать знакомить с жизнью предков и их отношением к природе;

Дать знания о том, что жизнь предков была тесно связана с природой и

строилась на основе народного календаря;

Расширять знания о народной культуре, обычаях, обрядах, праздниках,

изделиях мастеров; о труде и быте крестьян.

Методы работы по проекту с детьми:

Наглядные – работа с леп буком, наблюдения, демонстрация реальных

объектов, слайдов мультимедийных презентаций, иллюстраций и т.д.

Практические – творческие задания, упражнения, моделирование,

художественное творчество

3. Игровые – дидактические, подвижные игры, народные игры, сюжетно –

5. Словесные – рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы

Методы работы по проекту с родителями:

Наглядные: родительские уголки, папки-передвижки, ширмы.

Индивидуальные: беседы, индивидуальные задания, рекомендации,

консультации.

Коллективные: консультации, детско-родительские работы.

Привлечение родителей к проведению праздников.

Новизна: работа по данному проекту увеличить познавательную мотивацию

дошкольников с задержкой психического развития, развить графо-моторные

навыки при выполнении заданий, повысить речевую активность.

Использование в образовательной деятельности и работе с родителями

мультимедийных презентаций, отражает один из главных признаков

современной непосредственной образовательной деятельности, принцип

фасциации (привлекательности).

Практическая значимость проекта: данный материал будет интересен

педагогам детей старшего дошкольного возраста при подготовке к народным

праздникам.

Ожидаемый результат: У детей значительно расширились знания о

народных праздниках, обычаях, обрядах, народной культуре, о том, что жизнь

предков строилась на основе народного календаря.

Продукт: Альбом «Как мы отмечаем праздники».

Этапы:

1. Предварительный:

Мониторинг знаний детей

Подбор детской художественной литературы для чтения детям.

Работа с методическим материалом, литературой по данной теме.

2. Основной:

Беседы с детьми, ситуативный разговор, речевые ситуации по теме.

Подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, народные, хороводные игры.

Чтение художественной литературы.

Выставки детских рисунков и поделок.

3. Заключительный:

Проведение НОД, развлечений, викторин

Мониторинг знаний детей

Составление альбома: «Как мы отмечаем праздники».

Задачи: познакомить детей с древним русским праздником (рождеством,

святками).

Объяснить их происхождение;

Учить делиться впечатлениями с окружающими, используя художественные

средства выразительности;

Прививать любовь к традиционным праздникам;

Воспитывать национальную гордость, чувство причастности к великому

русскому народу;

Формировать у детей понятие «вера».

Беседы:

- «Волшебный праздник – Новый год», «Рождество Христово», «Святки».

- «Почему на Рождество и на Новый год наряжают елку?».

- «Зимние забавы детей и взрослых».

Рассказ воспитателя:

- «Подарки и поздравления».

- «Зимние святки».

Знакомство детей с рождественскими колядками и новогодними песнями.

Разыгрывание

колядования,

народные

«Прялица».

Чтение отрывков из сказки «Щелкунчик», «Сказка о маленькой Ёлочке»,

«Рождество»,

«Рождественская

«Рождественские

песенки»,

К.Д.Ушинский «Проказы старухи зимы», И.З.Суриков «Зима», Н.А.Некрасов

«Мороз-воевода». Русская народная закличка «Зазимка», д/и «Магазин», «Да

или Нет», «Наша Родина», «Узнай по описанию», «Найди лишнее», с/р игра

«Готовимся к встрече Нового года».

Изготовление

подарочной

«конфеты»,

игрушек, открытки – раскладушки с ёлочкой.

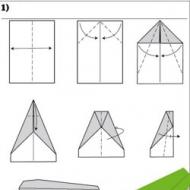

Изготовление рождественской звезды из бумаги.

Изготовление «волшебного сапожка» для гаданий.

Рассматривание иллюстраций в книгах:

«История Нового года»;

«Рождественская звезда»;

«Встречаем Новый год и Рождество всей семьей».

Составление рассказов на тему:

«Новогодние чудеса».

Конструирование ёлочки из бумаги;

Лепка «Снеговик»;

Рисование «Наша нарядная ёлка»;

С/р игра «В магазин за подарками к Новому году».

Взаимодействие с родителями.

Рассказы бабушек: как они отмечали праздник в детстве.

Советы родителям - «Как украсить обычное домашнее печенье».

Испечь детям съедобные игрушки.

Праздник «Рождество Христово»

Праздник «Широкая масленица»

Задачи: продолжать знакомить с русскими народными праздниками.

познакомить

происхождением

древнего

праздника

Масленица,

традициями, идей праздника;

Объяснить детям название праздника, какой смысл несет в себе румяный

поджаристый

олицетворяет

сжигания

соломенного чучела;

эмоциональное

сопереживание

действии,

приобщить всех участников к традиции проведения народного праздника

Масленице;

Воспитывать чувство патриотизма, основанного на русских традициях;

Учить составлять рассказ по сюжету картины.

Совместная деятельность воспитателя с детьми.

Беседы:

«Масленица – самый весёлый предвесенний праздник»;

Чтение стихов: «Прощай, наша Масленица», «Вот уже зимушка проходит»,

«Масленица».

«Прощенное воскресенье»;

Загадывание и отгадывание загадок, пословицы и поговорки о Масленице.

«Как и из чего делали Обрядовую куклу – Масленица».

Развлечение «Проводы русской зимы»;

Игра – хоровод «Веснянка»;

Русские народные игры: «Гори, гори ясно», «Горшки», «Ручеёк»;

Игры – соревнования «Перетяни канат», «Передай клюшку», «Поезд»;

Рассматривание картины В.И.Сурикова «Взятие снежного городка».

Самостоятельная деятельность детей.

Рассматривание иллюстраций по теме;

Лепка «Блины», «Пироги»;

С/р игры: «Мы идём в гости», «К нам пришли гости»;

Д/и «Кузовок», «Неоконченный рассказ»;

Рисование:

«Веселый

праздник»,

«Обрядовая

«Необычное

солнышко».

Взаимодействие с родителями.

Встречаем праздник всей семьей на главной площади нашего города;

Испечь детям блины и приготовить другую вкусную специальную еду;

Поиграть в народные игры.

Праздник «Широкая масленица»

Задачи:

Познакомить с праздником – Пасхой, его значением в жизни наших предков,

с пасхальными натюрмортами;

Совершенствовать умение использовать полученные знания в собственном

творчестве;

Развивать понимание народного праздника;

Познакомить с символом праздника Пасхи – святым яичком.

Совместная деятельность воспитателя с детьми.

Беседы:

1. «Пасха – главный христианский праздник»;

2. «Обычаи праздника»;

3. «Яйцо – символ жизни»;

4. «Праздник – Красная горка».

Чтение стихов: Е.Гончаровой «В день Пасхи», В.Ладыженский «Христос

Воскрес!», А.Майков «Благовест»

Чтение пасхальных песенок;

Русские народные игры «Верба – вербочка», «Солнышко – ведрышко»;

Знакомство с народными приметами;

Рассказ воспитателя на тему: «Пасхальный стол»;

Роспись яиц;

Игры с пасхальными яйцами.

Самостоятельная деятельность детей.

Изготовление пасхальных открыток, продолжить раскрашивание яиц;

Игры по выбору с пасхальными яйцами;

Рассматривание иллюстраций по теме.

Взаимодействие с родителями.

Накрыть детям пасхальный стол;

Расписать яички;

Рассказать о празднике.

«Пасха – праздник торжества жизни»

Славянские Святки известны в народе, как две недели гаданий и магических обрядов. Эта неделя начинает год по православному календарю. В нее включены праздники Рождества, Старого Нового года, Крещения.

В эти дни молодежь гадает на суженых. Происходят обрядовые колядования, посевания, ряженье, хождение в гости, обряды на благополучие и плодородие. Считается, что в эти дни присутствие духов среди людей особенно значимо, поэтому открывается будущее.

С конца декабря светлый день начинал увеличиваться, люди связывали это с победой добра над злом. Поэтому в святочные дни после Рождества повсеместно царила радость, безудержное веселье, общение, песни и гуляния с обильной трапезой и душевными разговорами.

В святочные дни запрещена охота на животных и птиц.

Рождество Христово – второй значимый праздник православия. Отмечается также на государственном уровне. Это дата по Григорианскому календарю ознаменована рождением Иисуса Христа. На Руси этот праздник помимо традиционной рождественской ёлки и предшествующего поста приобрёл особенные славянские черты, пополнился обрядами и ритуалами и ритуалов:

· Заключение договоров. С Рождества и до Масленицы между купцами заключались новые годовые договоры. В этот период деловые люди стремились подвести итоги и закрыть прошлогодние обязательства, чтобы начать новые договорные отношения.

· Сжигание снопа. Рождество завершало также сельскохозяйственный год. Осенью во время жатвы хозяин выбирал лучший сноп и помещал его под образа в красном углу жилища. В канун Рождества этот дар сжигали в знак новой надежды на будущий урожай. В рождественские и святочные дни люди устремляли взор к лучшему будущему. Все старались надевать и покупать красивую одежду, готовить самую вкусную и сытную еду, дарить дорогие подарки. Щедрость поступков притягивала щедрость судьбы и новую надежду.

· Вертеп и Коляда. Из Европы в Россию пришёл обычай театрализованных представлений, связанных с рождением младенца Христа, так называемые вертепы. В русских селах они преобразовались в шествия ряженых и кукольные театры на площадях. Правда православие запрещало использовать кукол Богородицы и Христа, их заменяли иконами.

Коляда (славление) – обычай приходить к соседям с песней, прославляющей Рождество Христово. Ряженых артистов награждали вкусным угощением, специально пекли пирожки и готовили сладости.

· Сочельник. День перед Рождеством называется Сочельник по названию постной каши с медом, орехами и маком. До первой звезды ничего другого в этот день не ели. Девушки гадали на суженого. После ужина в сочельник по обычаю хозяин собирал всю оставшуюся еду со стола и относил домашним животным, чтобы разделить с ними радость рождения Спасителя.

Рождественский пост заканчивался восшествием на небо первой звезды, которая ознаменовала рождение младенца Иисуса. К этому празднику готовилась самая сытная еда. Блюда состояли из больших кусков мяса, рыбы и птицы, запеченных в печи. Вся выпечка также готовилась с мясной начинкой. Знаменитые калачи, кулебяки, блины и расстегаи украшали рождественский стол.

____________________________________________________

19 января

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

Посвящен событию крещения Иисуса Христа в Иордане. Крещение совершал Иоанн Креститель. По традиции в этот день очищения люди очищаются водой. Для крещенских купаний обычно создаются освященные купели и проруби. Кроме того, этот день всякая вода считается священной. Освященную в церкви воду пьют в этот день натощак, а также хранят её в Красном углу дома весь год, используя для освящений и исцелений. Во время крещенского купания нужно окунуться трижды с головой, произнося молитву: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа".

В этот день нельзя стирать, а также работать. Праздник Крещения предназначен для смирения, очищения от ментальных и физических загрязнений. Мысли направляются к единению, терпимости, взаимопомощи, благодарности Богу и людям, душевному спокойствию и миру.

____________________________________________________

Февраль, в течение недели перед Великим постом

МАСЛЕНИЦА

Масленица - прощание с зимой и подготовка к встрече с весной, Великому посту и Пасхе. Начинается эта неделя с воскресенья, называемого "мясное заговенье". Это последний мясной день до самой Пасхи. Всю неделю пекутся блины как символ солнечного диска. В эти дни люди ходят в гости со своими блинами и встречают блинами. Помимо блинов пекут пряники, варят медовые сбитни и пиво, и литрами пьют чай. Самовар всегда должен был быть горячим.

Катание на санях и санках – дань выпавшим снегам и зиме. Её образ в виде соломенного чучела Масленицы сжигается на сельских и городских площадях. Эта неделя ознаменовывается бурными гуляниями, песнями, театральными представлениями весёлых скоморохов, потешными боями. Петрушка, любимая народная кукла, смешит и развлекает публику. Молодёжь старается показать себя во всей красе и убранстве. В эти дни, когда весь народ на улицах, подыскиваются пары.

____________________________________________________

Первое воскресенье после полнолуния после 21 марта

ПАСХА

Любимый христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

Этот день – первый после долго поста. Утром люди приветствуют друг друга особенными словами «Христос воскрес!», а в ответ: «Воистину воскрес!». После приветствия трижды целуются и обмениваются пасхальными яйцами.

Хозяйки красят вареные яйца, пекут высокие куличи и сладкие творожные пасхи. Вся праздничную еду сначала освящают в церкви. В народе очень любят играть в разбивание вареных яиц.

Дальней родне принято отправлять красивые пасхальные открытки с поздравлениями.

Любимая игра на Пасху – катание яиц. Игры начинаются в первый день Пасхи и дляться всю Светлую неделю. Одна игра могла длиться несколько часов. Специально для игры изготавливают деревянные копии крашеных яиц. Яйцо скатывают по дощечке или рушнику с некрутой горки. Внизу все участники кладут свои яйца полукругом. Цель – сбить одно из этих яиц. Если сбиваешь, то берешь сбитое яйцо и продолжаешь игру, если нет – то уступаешь место другому и кладешь своё яйцо внизу.

____________________________________________________

Первое воскресенье после Пасхи

КРАСНАЯ ГОРКА

У славян праздник Красной горки означает полный приход весны. В это время природа начинает расцветать, деревья и травы пускают новые зеленые побеги. На Красную горку девушки водят хороводы, молодёжь организовывает забавы и состязания: перетягивания каната, потешные бои, катания на качелях. Молодежь выбирает высохшие от весенних вод горки, поют песни, хороводят и проводят обряды заклинания весны, и все вместе встречают восход солнца. Из блюд принято угощаться блюдами с яичницей.

В это время принято играть свадьбы. Свадьба на Красную горку – это хорошая примета для молодоженов.

____________________________________________________

До изменения летоисчисления праздник совпадал с днями летнего солнцестояния, максимальным расцветом природы, победой света над тьмой. Например, в странах Балтии этот праздник (Лиго) празднуется по старому стилю 23-24 июня.

С возникновением христианства этот день посвящен также Иоанну Крестителю. Поэтому этот праздник по обоим традициям посвящен воде.

Подготовка начинается 6 июля, в день Аграфены Купальницы. Девушки и женщины заготавливают банные веники на весь год. В этот день по традиции топятся бани. Молодые парни обливают водой всех прохожих и односельчан.

К вечеру молодежь собирается на поляне, затевают костры, соревнуются в прыжках через огонь. Девушки гадают по подорожник-траве на суженого и пускают по реке венки из полевых трав и цветов.

Колодцы по традиции чистили от ила и грязи. В некоторых деревнях было принято кататься по ржи. Хорошей приметой считается купаться либо в бане либо в водоеме.

По народным приметам в день летнего солнцестояния вода соединяется с огнём. Поэтому костры разводят на берегах рек и озер. Также по легенде счастье ждет того, кто найдет цветок папоротника, цветущий якобы только в эту ночь.

____________________________________________________

8 июля

ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Это народно-православный праздник в честь семьи, любви и верности. Назван в честь князя Петра и его жены Февронии, девушки из простой семьи. Святые Петр и Феврония Муромские – покровители семьи и супружеской преданности. В этот день принято совершать помолвки.

Символ чистой любви в России - цветок ромашки. Поэтому есть традиция гадать по ромашке на своего будущего супруга. Сейчас существует особая медаль для самых верных семейных пар. На одной стороне изображена ромашка, а на другой - образы Петра и Февронии.

По традиции в этот день у крестьян первый покос и все духи воды уходят спать вглубь водоёмов. Поэтому разрешалось купаться без оглядки.

В день Петра и Февронии определяется погода на следующие 40 дней. Если 8 июля ясно, то впереди ясные и погожие дни.

____________________________________________________

Праздник посвящен пророку Илье. Также этот день почитается славянами как праздник древнего бога грома Перуна.

Это день воинов и земледельцев. К этому дню уже нужно закончить заготовку сена и сбор урожая. Кроме этого это праздник Перуна – это начало подготовки полей к посадке озимых культур.

Перун – покровитель воинов, это праздник для защитников и правителей народа. В этот день проводятся мужские состязания в силе, ловкости и воинском искусстве.

Вечером у костра мужчины пьют пиво и квас, из блюд предпочитается говядина, баранина и творог.

Начиная с этого дня холодный воздух начинает окутывать землю, водоемы покрываются ряской, на березах замечаются первые желтые листья. Этот день считается закрытием купального сезона. «Пришел Илья, осень говорит: Вот и я!»

____________________________________________________

Начало успенского поста открывает Медовый или Маковый Спас. В этот день крестьяне начинают собирать мед. Сладкое лакомство принято сначала освятить в церкви. На медовый спас нельзя есть мясо и рыбу. Традиционные блюда: блины с медом, маковые коржи и медовуха.

В Маковый Спас женщинам и девушкам прощаются все ошибки, если они об этом попросят с чистым сердцем. Часто в деревнях люди наливают освященный мед в большой сосуд, и все могут окунать в него белый хлеб, поздравляя друг друга.

В этот день особенно приветствуется благотворительная помощь бедным и голодающим людям. Им дарят подарки и угощают выпечкой и медом. Принято помогать вдовам и сиротам по хозяйству: убирать в доме, поправлять дома, дарить утварь и одежду.

С этого дня начинается сбор первого урожая.

____________________________________________________

Праздник первых плодов связан с созреванием яблок. Поскольку праздник приходится на Успенский пост фрукты являются в эти дни основной едой. Из яблок пекут ароматные пироги и варят варенье. У каждой хозяйки должен быть свой особый рецепт яблочного пирога, которым она должна удивить гостей.

Яблоки утром освящаются в церкви. Доедая освещенное в церкви яблоко, принято загадывать желание.

Наши предки угадывали погоду по этому дню. Если на Яблочный Спас стояла сухая и теплая погода, ожидалась мягкая зима. Но если был дождь, нужно готовиться к суровой зиме.

____________________________________________________

Старый славянский праздник приближения осени. В этот праздник принято отмечать новоселье, разжигание нового огня, обряды пострига, похорон мух и предания о воробьях.

Разжигание огня. В Семенов день тушили весь огонь в доме. Оставляли лишь пламя лампадки у икон. От этого огня утром разжигали новый огонь, который символизировал начало следующего цикла стихии огня. Происходило обновление, привлекающее в дом счастье и достаток.

Традиция хоронить мух – древний обычай, означающий прощание с летом. Выметание мух из дома означало избавление от ссор и бытовых неурядиц.

Семенов день начинает бабье лета. С этого дня больше не косят траву. В этот день не принято работать в поле, а ночью перед началом холодов духами пересчитываются воробьи, которым нужно пережить снежную зиму.

Семенов день также связан с древним обычаем Пострига. Для посвящения в мужчины мальчиков, достигших возраста трех лет, на макушке у них выстригался небольшой локон волос. Крестный отец садит ребенка на коня и проводит его, держа коня под уздцы. С этого момента ребенок считается будущим воином и отцом семейства, его воспитанием занимаются преимущественно мужчины.

____________________________________________________

Этот праздник посвящен Богородице. Считается, что она укрывает землю снегом, как своим платком. В этот день принято кормить и лечить бродячих животных и кормить птиц хлебом.

В день Покрова принято веселиться и улыбаться всем встречным. Чтобы избавить детей от болезней, в этот день их выводят за порог и обливают водой из большого решета.

Всех, кто приходит в дом следует вкусно накормить блинами. Женщины принимаются за рукоделие: вышивают, прядут и шьют. Поют песни и много смеются.

В этот праздник пекут специальный покровский каравай. Нужно накормить им своих близких, друзей и соседей, а остатки и крошки сохранить до Великого поста.

И, конечно, в этот день все просят у Богородицы защиты и процветания семьи.

____________________________________________________

Обычай отмечать 1 января наступление Нового года в России появился одновременно с новогодней елкой на в 1799 году.

Новый год стал семейным праздником. Самое большое застолье организовывается именно в этот день. Как Новый год встретишь, так его и проживешь. Поэтому перед встречей Нового года нужно забыть о проблемах, помириться с близкими и друзьями, попросить прощения у всех, кого обидели. Отдать все материальные долги, исполнить всё обещанное. Выбросить ненужные вещи и мысли и пообещать себе стать лучше в следующем году.

Новогодние подарки, украшенные дом и ёлка, катание на катках, красочные фейерверки и сказочные спектакли, красивые наряды и рождественские фильмы, корпоративные праздники, детские костюмированные представления и новогодние каникулы, обильное угощение, поздравление всех друзей и родственников, - самые любимые обычаи российских людей в праздник Нового года.

Делитесь своими приметами и обычаями на наших страницах.

Для нравственного и культурного воспитания дошкольников в детских садах все чаще проводятся русские народные праздники и обряды. С помощью подобных мероприятий открывается отличная возможность приобщения детей к истокам русской народной культуры. Это крайне важно в условиях современного времени, когда так не хватает добрых, гармоничных человеческих отношений, единения человека с природой и понимания особенностей и ценности русского национального характера.

Таким образом, и летние народные праздники не стоит оставлять без внимания.

- «Купала» (обучение мастерству плетения венков, изучение растений, чтение сказок про русалок);

- «Русская березка» (проведение обряда с завязыванием лент на березку и загадыванием желаний).

Осенний пир

Осень – время сбора урожая и . Наши предки отмечали многочисленные народные осенние праздники , проводили обряды. В основном все они были посвящены благодарению Матушке – Земле за собранный урожай. Наиболее значимый праздник – Осенины. Изучение таких традиций помогает привить детям любовь к труду, природе, познакомиться с процессом взращивания различных садово-огородных культур. Появляется возможность узнать, в какой одежде наши предки обрабатывали землю, в каком наряде садились за стол, и в каком костюме проводили праздничные обряды.

- «Ярмарка осеннего урожая» (застолье, проведение викторин по теме);

- «Дефиле народного костюма» (изучение деталей одежды славян, конкурс – дефиле).

В ходе проведения подобных мероприятий дошколята не только постигают духовные традиции своего народа, но и активно принимают участие в подвижных старинных играх: перетягивание каната, чехарда, горелки, городки.

Проводить народные праздники в детском саду педагогам крайне важно. Через фольклор , вкладываются знания о культурных традициях народа.

Видео: Открытое занятие в детском саду "Народные забавы на Руси"